Q 卵胞発育と不妊の関係について教えてください

Q 卵胞発育の障害が疑われると言われましたが、よく意味が 分かりませんでした。卵胞発育と不妊の関係について教えてください。

A 女性の体は生まれる前、つまり胎児の頃より、約700万個の原始卵胞を持っています。原始卵胞は、年を取るたびに徐々に減っていき、思春期には数十万個にまで減っています。

思春期以降も、女性は月経の度に原始卵胞を排出し、そのうちの一つが卵子」になります。この一つの「卵子」をつくるために、月経の度に約300個の原始卵胞を失うことになります。

この原始卵胞が排出される数は、30才以降、280、270・・・と徐々に減少していき、さらに出来上がる卵子の質も劣化していきます。

従って、質のよい卵子を形成するためには、原始卵胞が排出されたときに正常に成長して質のよい卵子をつくることがとても大切になります。

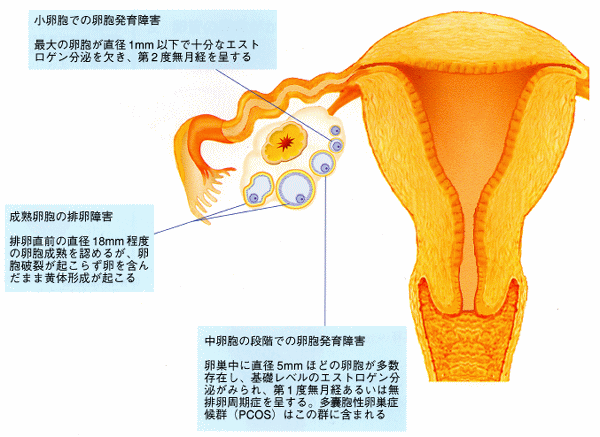

卵胞発育から排卵までの障害部位とその特徴

(画像:荒木重雄 医学書院 不妊治療ガイダンス改定第2版)

卵胞発育には段階がある

原始卵胞は卵巣に存在し、その大きさは0.1~0.2mm(小卵胞)です。

卵胞は、卵胞刺激ホルモンの影響を受けて月経直前には5mmほど(中卵胞)に成長することになります。

卵胞はさらに成長し、直径8mmくらいからエストロゲンの分泌が徐々に増えていき、15mm(成熟卵胞)になるとさらにエストロゲンの分泌は急増していきます。

このように発育段階は、小卵胞、中卵胞、成熟卵胞の3つに分けることができます。

そして卵胞発育の障害は、これらの段階で起きるようになります。

■小卵胞の段階における卵胞発育障害

障害部位:最大の卵胞が直径1mm以下

障害の特徴:十分なエストロゲン分泌ができず、無月経を生じる

■中卵胞の段階における卵胞発育障害

障害部位:卵巣中に直径5mmほどの卵巣が多く存在

障害の特徴:基礎レベルのエストロゲン分泌が見られ、無月経、あるいは

無排卵周期症を生じる。多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)もこれに該当します。

■成熟卵胞の段階における排卵障害

障害部位:排卵直前の直径18mm程度の卵胞の発育が認められる

障害の特徴:卵胞成熟が認められても、卵胞破裂が起きず、卵を含んだまま黄体形成が起きるようになります。

上記の3つの中で最も軽症な段階は、成熟卵胞の排卵障害になりますが、卵胞の発育が起きない、あるいは卵胞破裂が起きない状態を「排卵障害が原因による不妊症」として扱われています。

排卵障害による不妊症は、調査機関によってばらつきはありますが、不妊患者の15~25%を占めると言われております。

タイミングから始めた不妊施術もなかなか効果が出ず、2年たって家の近くにあったすずらんさんへ。

体外受精と並行して通い、少しずつ受精卵が良くなり、初めての胚盤胞移植で妊娠できました。

※ 施術を受けた方の感想であり、効果効能を保障するものではありません。

2年間、不妊で何度もくじけそうな気持ちになっていましたが、先生の人柄、言葉もあり、自然と頑張れている自分になれました。適格な鍼灸施術と妊娠においてのメンタル面においてとても感謝しています。

※ 施術を受けた方の感想であり、効果効能を保障するものではありません。

鍼灸開始5か月後くらいに3回目の排卵では数もとれて、グレードはアップしました。移植後、無事妊娠し、順調に経過しています。

妊娠前、妊娠後ともに血流を良くすることはすごく大事です。不妊症の方は、施術の選択肢の一つとして考えてみるといいと思います。

※ 施術を受けた方の感想であり、効果効能を保障するものではありません。

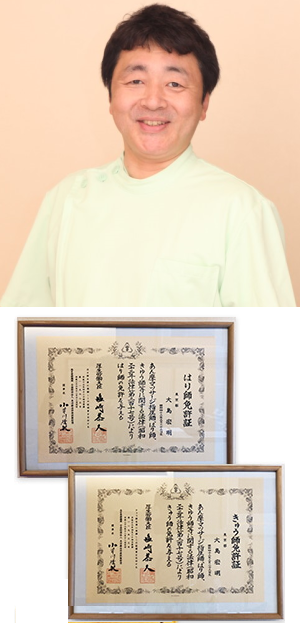

執筆者

大島宏明 すずらん鍼灸院 院長

■経歴

昭和43年:東京都足立区生まれ

平成13年:日本鍼灸理療専門学校卒業

平成14年~16年:富山県の鍼灸院でインターン研修

平成16年:すずらん鍼灸院開業

■免許

はり師免許番号:119623

きゅう師免許番号:119533

不妊カウンセラー

■所属団体

奇経医学研究会スタッフ

経絡治療学会会員

日本不妊カウンセリング学会会員

新刊:血流をよくすれば、不調は消えていく

この記事に関する関連記事

- 卵の補足障害における不妊症 – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- ハムスターテストについて – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 精子先体反応検査について – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 一般不妊治療の妊娠確率について – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 男性不妊の割合と原因について – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 子宮内膜症について – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- PCOS(多嚢胞性卵巣症候群)について – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 精液検査について – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 黄体機能不全と着床障害について – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 腹腔鏡検査について – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 受精障害の原因とメカニズムについて – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 受精障害と自然妊娠の可能性 – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 一般不妊治療の妊娠確率について – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- OHSS(卵巣過剰刺激症候群)の副作用 – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- hMG-hCG療法について – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 性腺刺激ホルモン検査・卵巣性ホルモン検査 – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 子宮内膜検査と血中ホルモン検査について – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 機能性不妊と原因不明不妊について – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- ヒューナーテストについて – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 子宮卵管造影について – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 経腟超音波診断法(検査法)について – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 頸管粘液検査について – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- クロミフェン療法について – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- タイミング指導について – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 西洋医学と東洋医学の併用施術について – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 病院・接骨院で行う鍼灸効果について – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 不妊専門の鍼灸院と安い鍼灸院の併用について – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 不妊施術の手順について – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 不妊の6大基本検査の必要性 – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 鍼の効果が効いている時間と通院期間の目安 – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 鍼灸で基礎体温を整える – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 漢方や鍼灸で基礎体温を整える – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 漢方薬が合わない場合の対処法 – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 冷え体質に鍼は有効? – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 鍼と整体のどちらが効くの? – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 鍼灸院に通う頻度 – 不妊鍼灸お悩みQ&A

- 妊娠初期・中期・後期における鍼灸施術

- 妊娠前鍼灸の勧め

- 不妊の鍼灸施術における即効性・通院期間の目安

- 上手な鍼灸院の選び方

- 鍼灸の歴史と鍼灸が有効な不妊の種類

- 東洋医療と西洋医療の不妊

- 体外受精と鍼灸の併用について

- 不妊に鍼灸はなぜ効くの?

- 不妊施術を一度も受けたことがない方へ

- 不妊鍼灸の施術について

お電話ありがとうございます、

すずらん鍼灸院でございます。